Parution du roman SPASMO

Une interview de l’auteur : Patrick Micheletti

( Manuscrit.com - Mai 2003)

Pourquoi avoir écrit un roman, alors que la

spasmophilie et les troubles anxieux sont toujours abordés par des traités

médicaux ?

La première raison, c’est que je ne suis pas

médecin (j’ai abandonné en route mes études médicales), et que je n’ai aucune

prétention à me substituer à eux. Lorsque je lis les messages angoissés de

personnes décrivant leurs troubles sur les forums internet, le premier conseil que je leur donnerais,

c’est d’aller consulter un médecin, qui en le plus souvent les rassurera.

Le problème, c’est que les médecins disposent de

peu de temps pour chaque patient, alors que le spasmophile, ou l’anxieux,

a besoin d’être écouté, rassuré, compris, conseillé. Il y a beaucoup de bons

médecins, mais ce n’est pas toujours simple à gérer pour eux, je l’explique

plus en détail dan un des chapitres de mon livre (consultable sur le site)

Je n’avais donc aucune raison ni compétence pour

rédiger un traité médical de plus, il y en a déjà beaucoup, et certains excellents.

Par contre, j’ai le goût de l’écriture et de la communication, j’avais envie

de traiter ce sujet d’une manière originale, dédramatisée et positive, j’ai

donc choisi de créer des personnages, de construire une histoire, c’est devenu

un roman, qui, je l’avoue, tient aussi un peu

Vous dites avoir beaucoup travaillé avec

l'aide d'internet. Que pensez vous des forums et des chats médicaux qui se

développent actuellement sur internet, et où beaucoup

de personnes viennent chercher un soutien moral, des conseils, hors du milieu

médical, ne sachant plus à quel saint se vouer ?

Je pense que ces associations, ou ces sites web, nombreux et très fréquentés, surtout dans les pays Anglo-saxons, font un travail

utile, souvent bénévole, sincère, et de qualité. Tout n’est pas parfait bien

sûr, mais on ne peut pas demander l’impossible. Ni à un médecin, ni à un site web, ni à une association. Ils font la plupart du temps ce

qu’ils peuvent, avec des moyens limités.

La demande de soutien est pressante, de plus en

plus, et ils savent y répondre, apportant souvent une aide précieuse à la

personne en détresse, des informations, des adresses de spécialistes, un

réconfort moral immédiat, parfois la présence en ligne d’un médecin agréé, une

possibilité de rompre la solitude ou l’isolement.

Je pense donc que c’est une bonne chose, à

condition de respecter, comme sur tous les forums et les chats internet, des règles élémentaires de prudence.

Je ne peux que leur donner deux conseils :

être très prudents avec leurs interlocuteurs (qui se présentent en général sous des pseudos)

Une personne en état de crise d’angoisse ou de

détresse morale importante est particulièrement vulnérable dans la vie réelle,

mais aussi sur le web.

(Ce sujet est développé

dans un autre questions-réponses, page "articles")

Revenons à Spasmö. Quel but poursuivez vous

avec la publication de ce roman, à part devenir célèbre et gagner beaucoup

d’argent ?

Si j’avais un conseil à donner à ceux qui veulent faire fortune, je dirais que la dernière chose à faire, c’est d’écrire un roman, ou pire, un roman psychologique.

Quoique, si on écrit Harry Potter...

Trop tard...

La motivation est ailleurs. J’ai pensé que je

pouvais écrire une histoire agréable à lire, parfois amusante, parfois

informative, parfois délirante, parfois sérieuse, parfois émouvante, mais

surtout utile, je veux dire que le lecteur spasmophile ou anxieux se trouve

changé de manière positive après la lecture du livre, que son rapport au

syndrome soit modifié, qu’il se sente plus fort, plus optimiste, et mieux armé

pour se prendre lui-même en charge. J’ai voulu faire de mon bouquin un

anxiolytique puissant, dénué d’effets secondaires. Ce sont les lecteurs qui me

diront si j’ai réussi. Si c’est le cas, je demanderai que le livre soit

remboursé par la sécurité sociale.

La forme de votre récit peut surprendre… Vous

avez pratiqué ce que l’on appelle le « mélange des genres » ?

Certains passages frisent parfois la digression ou la caricature… Ne craignez

vous pas de dérouter certains lecteurs.

C’est exact. J’ai essayé de faire quelque chose

de pas banal. Puisque je décris une errance, j’ai tenté une forme de récit qui

soit un peu le reflet de ce qui se déroule dans la cervelle gentiment perturbée

de l’héroïne

Comme je le disais, j’ai voulu traiter le sujet

de manière originale.

Mêler roman et médical, ce n’est déjà pas

simple, mais le récit passe aussi sans prévenir du traité médical à l’essai

sociologique, de la virée entre copines à la pièce de théâtre, du récit

mythologique au petit manuel de philosophie, du documentaire historique au

guide touristique, du pastiche au pamphlet anti-charlatans, de l’histoire

d’amour au conte de fées… Le tout

agrémenté de digressions multiples, de retours en arrière, de fausses pistes,

de passages du rire aux larmes, et de basculements entre réel et imaginaire. Il

y a même une recette de cuisine à haute vertu symbolique… Je suis conscient du

fait que cela peut dérouter, voire même agacer, mais en tout cas, ça ne laisse

pas indifférent. Il y a là-dedans une bonne part de jeu avec le lecteur, à

condition que celui-ci accepte d’entrer dans le jeu sans à-priori.

Le fait que ce récit ne se prenne pas au sérieux

ne m’a pas empêché de traiter les sujets abordés avec une grande rigueur et une

documentation importante.

C’est le cas

pour le volet « médical » du texte (anxiété, phobies, attaques

de panique et cauchemars), qui est très rigoureux techniquement parlant, tout

en restant, je l’espère, sans prétention, agréable à lire, digeste, et

édifiant.

Je l’ai traité un peu comme une enquête

journalistique, en poussant le vice jusqu’à me rendre moi-même aux

consultations de généralistes ou de spécialistes de la chose (

les bons et les moins bons…)

Il semble aussi que vous ayez du goût pour le

pastiche…

J’ai pris un réel plaisir à pasticher, au fil des pages Christian Signol, Molière, Christine Angot,

Umberto Eco, Comte-Sponville, Audiard,

Hubert Reeves, Cavanna, je ne sais plus…

Le récit dans son ensemble ressemble à un voyage

initiatique. Est-ce une volonté de votre part ?

Oui. J’ai essayé de raconter un voyage

initiatique, des premiers troubles jusqu’à la guérison, à travers un syndrome

anxieux qui peut être vécu péniblement, mais en racontant d’une manière

non-pénible, c’est à dire en réalisant un roman débridé, amusant, tonique,

impertinent, émouvant, aussi, j’espère, mais surtout résolument optimiste.

L’itinéraire en question va entraîner le

personnage dans des rencontres et des périples aléatoires, de l’hôpital Georges

Pompidou à la piscine de la butte au cailles ou au supermarché chinois des

frères Tang, dans le treizième, puis au parc Montsouris, en passant par les fermes de haute-corrèze,

les rêves fauves ou pointillistes, les satellites de Mars, l’exécution de

Marie-Antoinette, les marécages où sévit l’Hydre de Lerne, la finale du mondial

1998, le salon de la voyance, la descente en canoë des gorges de la Dordogne,

le cloître du prieuré de Carennac, l’accident de Lady

Diana, la rencontre avec Victor Hugo dans un

labyrinthe de maïs, les grottes de Lacave, le port de

Collioure, les cap-horniers, l’île de la Grande-Jatte, les ferry-boats de

Marseille, les crêperies de Montparnasse…

Mais où est don le lien entre tout cela ?

Je me le demande moi-même parfois, la nuit…

Non, sans rire, le lien, c’est l’eau. L’eau qui

est, paraît-il, le symbole universel des émotions. L’eau qui est présente tout

au long du récit, parfois très discrètement, de la pluie qui tombe sur les

bouchons de la nationale 7, jusqu’aux geysers islandais, à la fin.

L’eau et le labyrinthe. Un labyrinthe intérieur,

où chacun va trouver son propre chemin.

J’ai utilisé plusieurs fois des thèmes

mythiques, en m’inspirant de cette phrase de Pascal Quignard :

« Pour faire affleurer l’originaire, il faut aller à la source. Ce sont

les rêves, puis les mythes, qui ont créé les premières séquences d’images

capables de faire ressentir les expériences fondamentales. »

J’ai aussi utilisé les décors de la rivière (La

Dordogne) et du labyrinthe, qui reviennent souvent dans les récits initiatiques.

Le labyrinthe que je décris aux chapitres 22 et 23 existe vraiment, à Creysse,

sur les bords de la Dordogne. C’est le parc Labyrinthus.

D’ailleurs, tous les lieux décrits dans le livre sont des lieux réels, on

peut, si on veut, en voir des photos sur un de mes sites web :

http://argentat.free.fr

Toute la seconde partie du roman se déroule en Corrèze et dans la vallée de la Dordogne. Pourquoi avoir choisi ce décor ?

J'avais

besoin d'une belle rivière, de canoës, de méandres, de

labyrinthes, de cloîtres, de cavernes, de contes et de légendes,

de silence et de paix intérieure. Tout y était. La vallée

de la Dordogne est de plus en plus belle chaque année. C'est devenu

une sorte de "niche" écologique magnifiquement préservée.

Une des plus belles rivières du monde. Une des plus chargées

d'Histoire. Un patrimoine de mille châteaux.

Des dizaines de milliers de touristes viennent chaque année du monde

entier pour savourer cette fameuse descente en canoë. Ceux qui viennent

une fois reviennent toujours.

Descendre cette rivière, c'est une peu comme faire un voyage dans le temps, à travers toutes les époques, jusqu'à la préhistoire. C'est d'ailleurs dans ce décor idéal que Michaël Crichton (Jurrasic Park) a situé l'action d'un de ses derniers romans : "Prisonniers du temps" . Une histoire de voyage dans le temps, forcément...

Est-ce qu'il y a un rapport avec les littératures de l "Ecole de Brive" ?

Un rapport

géographique évident, un rapport sentimental aussi. Beaucoup

de récits se déroulent dans la basse vallée, comme

ceux de Signol, par exemple, moi, je m'intéresse plus aux flots

tumultueux, aux collines inquiétantes, aux forêts englouties,

aux villages fantômes, aux torrents disparus...

Signol, Bordes,

Michelet, Peyramaure,

ils ont bercé quelques unes de mes longues soirées d'hiver en

Corrèze... Mais le rapport de cette école avec moi, c'est un

peu le rapport qu'il y a entre "école" et "école

buissonnière"...

L' "école buissonnière de Brive", tiens, pourquoi pas... Je vais mettre un panneau comme ça sur mon stand à la prochaine Foire du Livre Briviste. Je suis sûr qu'ils vont être ravis...

Vous utilisez également cette notion de « guide »,

ou de personnages imaginaires, comme la fée, le troll, ou même Karine, qui

garde jusqu’au bout son mystère…

J'ai peut-être trop lu Tolkien...

Les spasmophiles et les sujets anxieux ont souvent l’impression d’être enfermés

dans un labyrinthe étouffant. Ils veulent atteindre la sortie, mais pour cela,

ils doivent d’abord trouver le guide et le chemin. En parcourant le chemin,

souvent semé d’embûches, ils apprendront à se connaître eux-mêmes, à se prendre

en charge, et à vaincre leurs démons intérieurs. Geneviève Goreux-Marois

l’explique très bien sur la page d’accueil de son association, quand elle

dit que le spasmophile doit devenir « lui même l’artisan de sa guérison »

C’est valable pour les spasmophiles, mais d’une manière générale pour les

anxieux, les angoissés, et les phobiques.

Ceux qui vaincront le labyrinthe en sortiront différents,

plus forts et plus sereins. Ils apprendront à se connaître eux-mêmes.

C’est ça le voyage initiatique.

Selon vous, c’est quoi la spasmophilie ?

Il y a débat depuis plus de trente ans

là-dessus, débat parfois très animé, voire fougueux, y compris entre les

médecins, qui ont parfois des avis diamétralement opposés sur le sujet, ce qui

désoriente le patient, et souvent le fait venir sur ces forums dont je parlais

plus haut, pour solliciter des avis et des conseils qui eux aussi, souvent vont

être contradictoires…

Le débat entre les médecins est loin d’être

clos, alors entre les non-médecins et ceux qui

croient avoir tout compris, je vous dis pas les prises

de bec (et de tête…) à n’en plus finir…

Pas simple…

Je le définis dans mon livre, et la plupart des

traités médicaux sont d’accord maintenant sur la définition, même si certains

rejettent le mot « spasmophilie », pour le remplacer par un autre qui

recouvre les mêmes symptômes. La définition donnée par Geneviève Goreux-Marois, qui fait un effort louable de simplification,

me paraît claire : « Une hypersensibilité neuromusculaire et affective »

Mais encore…

Cet état de l’organisme et du

système nerveux peut produire une panoplie de symptômes très variables d’une

personne à l’autre (un syndrome), à la fois physiologiques et psychologiques,

souvent étroitement liés, dans une alchimie très complexe, ce qui donne au

syndrome ce caractère insaisissable, qui fait qu’on l’appelle parfois « la

maladie invisible »

Il y a des millions de spasmophiles

(ou équivalent) dans le monde, mais je suis certain qu’il n’y en a pas deux

identiques. Il y a tout de même un tronc commun de symptômes facilement

identifiables, et ce fameux signe de Chvostek, que

les médecins adorent, qui serait presque un signe de ralliement…

Est-ce une maladie ?

Non. Définitivement. Tous les spécialistes

sont d’accord là dessus, et je l’explique, moi aussi, dans mon livre. C’est

seulement un syndrome, c’est à dire une panoplie de symptômes. Le seul danger,

c’est de laisser s’installer cet état, pour dériver ensuite vers de véritables

maladies, comme la dépression, ou d’autres maladies organiques liées au stress.

(voir au chapitre 6 de SPASMO)

Vous expliquez dans votre livre,

curieusement, que cette hypersensibilité peut être un handicap, mais aussi une

chance…

J’en suis convaincu. Les hypersensibles ressentent

plus fortement tous ces petits troubles qui leur empoisonnent la vie. Ils

ressentent plus fortement la douleur, mais aussi plus fortement le plaisir.

Ils sont plus créatifs, plus intuitifs, bref, plus sensibles… De nombreux

artistes ou créatifs sont ou ont été spasmophiles. Proust est un exemple célèbre… Très peu l’avouent,

par peur du regard des autres, par crainte d’être catalogué « faible »

ou « looser », dans un monde ou il faut absolument être « fort »

et « battant », toujours avoir la pêche, le peps, le sourire aux

lèvres et les canines qui rayent le plancher. Avouer ses faiblesses, c’est

dévalorisant, même devant un médecin, c’est pourquoi de plus en plus de personnes

le font sur les forums internet, et sous le couvert

de l’anonymat.

Pour ce qui me concerne, je conseille de dédramatiser,

mais aussi de relativiser. Je connais des gens qui ont des problèmes de santé

beaucoup plus sévères .

Vous décrivez des crises de panique avec un réalisme

saisissant, particulièrement une survenue au personnage de Karine dans

un supermarché chinois du treizième arrondissement.

La sensation de mort imminente, souvent décrite

par les spasmophiles, est à son paroxysme dans ces crises. Le choix du supermarché

n’est pas anodin. Les spasmophiles ont souvent des problèmes dans les lieux

publics, rue, supermarché, restaurants, cinémas… La peur du malaise en public,

avec la crainte de paraître ridicule, tout cela augmente la charge anxieuse,

et nourrit le cercle vicieux de l’attaque de panique. La plupart du temps,

la crise cesse quand ils quittent le lieu public en question. La description

de ce mécanisme est un des éléments qui permettent au médecin d’effectuer

le diagnostic.

Vous mettez en scène à plusieurs reprises l’environnement social des personnages, ainsi

que leurs rapports amicaux, amoureux, ou les relations avec les parents. Quel

lien cela a-t-il avec la spasmophilie ?

J’ai voulu élargir la réflexion, au-delà du

syndrome spasmophile, vers les processus socioculturels générateurs de

l’anxiété et des troubles associés (panique, phobies, cauchemars, insomnies…)

L’environnement social et l’intégration plus ou moins bonne du sujet dans cet

environnement est une condition essentielle de l’évolution de son état. Le

sentiment d’être isolé, incompris, ou pas dans la norme accentue la dégradation

de l’état. Par contre, les bonnes rencontres au bon moment, les nouveaux amis,

de bons rapports avec sa famille, un travail gratifiant, l’amour, les enfants,

tout cela accentue l’amélioration de l’état.

Dans un magazine

de psychologie récent, celui de janvier 2003 je crois, Isabelle Adjani

constatait avec amertume que « l’amour ne guérit pas… » Peut-être…

mais je dirais que s’il ne guérit pas, c’est tout de même un sacré bon médicament…

Au moins aussi bon que le Seropram ou le Lexomil…

Vous décrivez vers la fin du roman la rencontre

de l’héroïne avec une sorte de médecin idéal que tout le monde rêverait de

rencontrer… Ce médecin existe-t-il ?

Non. Je ne crois pas que le médecin idéal existe. J’aimerais juste qu’il soit comme cela. Après tout, il existe peut-être… Si quelqu’un le connaît, qu’il me donne son telephone…

C'aurait pu être quelqu'un ressemblant au

sympatoche docteur Christophe André,

Pour moi, soigner les troubles physiologiques liés au syndrome, en

particulier via les médecines douces et une hygiène de vie assez

rigoureuse, mais finalement bénéfique, me semble indispensable,

en association, bien entendu, avec la psychothérapie, ou un traitement

allopathique, lorsque le médecin le juge nécéssaire.

Beaucoup de spasmophiles s’épuisent en errant

vainement à la recherche de ce médecin idéal ou du remède miracle. Il y a

beaucoup d’excellents médecins qui savent écouter, comprendre, et soigner, mais

il ne faut pas leur demander l’impossible, il faut aussi apprendre à se prendre

soi-même en charge.

Vous semblez particulièrement remonté

contre les charlatans, les soi-disant « guérisseurs »

Je déteste les gens qui profitent de la faiblesse

ou de la naïveté des autres pour leur soutirer de l’argent ou pour profiter

de leur vulnérabilité. Je me bats depuis toujours, avec d'autres, contre les

sectes, les voyants, les parapsy débiles, les guérisseurs

et les gourous prétentieux en tout genres. Ils sont nombreux, mais

nous aussi... Tous ces parasites qui font commerce de la crédulité humaine,

et qui isolent encore plus leurs victimes et les entretiennent dans la dépendance

pour mieux en profiter. Les spasmophiles, et les gens qui souffrent d’angoisses,

d’anxiété, ou de dépression, sont souvent fragilisés, ils se sentent isolés,

appellent au secours, recherchent une écoute désespérément, quitte à payer

le prix fort. Les escrocs le savent, et ils en profitent un maximum, je trouve

cela méprisable.

Est-ce qu’il existe d’autres romans mettant en

scène des personnages spasmophiles ?

Pas à ma connaissance… La Spasmophilie a été

assez peu évoquée jusqu’à maintenant dans la littérature ou le cinéma.

Néanmoins, cela a été fait, toujours sur le ton

de la comédie, dans « On

connaît la chanson » de Resnais ou dans « Tanguy »,

de Chatiliez (tous deux de gros succès), mais à

ma connaissance, il n’a jamais été publié de roman ayant un spasmophile pour

personnage principal et la spasmophilie pour thème central.

( J’ai

bien cherché…) Il s’agit donc d’une grande première dans l’histoire de la

littérature de langue Française…

Par contre, il est paru ces dernières années de

très nombreux ouvrages médicaux, ou se prétendant tels, sur ce sujet et ses

variantes. Un des derniers en date étant « Petites angoisses et grosses

phobies », au Seuil, excellent, à

quelques détails près, rédigé ( et illustré ! ) sur un ton, là aussi, résolument humoristique

et décrispé. En fait, je crois que c’est la meilleure manière d’aborder le

sujet, et que les films ou les livres visant à dédramatiser la chose sont

une excellente thérapie pour les personnes qui souffrent d’anxiété ou d’hyperémotivité.

Où avez-vous trouvé l’inspiration pour les

personnages imaginaires ou certaines scènes de cauchemar ou d’hypnose ?

Quelques personnages ou créatures du récit sont

empruntés aux contes de fées du Limousin, d’autres aux légendes scandinaves,

comme les Trolls.

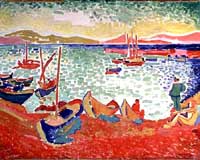

Les scènes servant à illustrer certains cauchemars

ou états hypnotiques sont inspirées de tableaux de Seurat (La

grande jatte, Une baignade à Asnières)

ou de

Derain (Le port de Collioure)

En dehors de ce roman, quels sont vos projets d'écriture,

vos activités où vos autres centres d’intérêt ?

Je travaille dans la branche support systèmes

d'information d'une grande compagnie aérienne française. Je

travaille beaucoup avec internet, depuis très longtemps, et je gère plusieurs

sites sur des sujets variés allant de la littérature au sport,

à l'astronomie, aux voyages, ou à la photo. J’ai

une fille de treize ans, je pratique le golf, J’ai beaucoup voyagé

plus jeune, et je continue…

J’écris dans des magazines, des articles ou des chroniques, j’écris aussi

des textes et des nouvelles de science-fiction ou des récits fantastiques.

Je suis en cours de documentation pour un pojet de roman du terroir atypique,

plus proche de Cavanna que de la dernière trilogie de Signol, disons

"école buissonnière de Brive", qui racontera les années

d'apprentissage de la rivière et de la vie d'un des derniers gabariers-bûcherons

de la haute vallée de la Dordogne, juste

avant la construction des barrages.

Ce récit ne fera pas dans la dentelle, ni dans le lyrisme régional

ou bucolique. Il sera à l'image des ces hommes et de la Dordogne du

début du siècle, en amont d'Argentat, rude, tumultueux, imprévisible,

fort en gueule, et même si nécéssaire abracadabrantesque

!

Les travaux préparatoires de documentation sont en cours. Il reste

très peu de documents écrits. Beaucoup de souvenirs de la haute-vallée

ont été engloutis par les lacs de barrages, avec les fermes

et les villages.

La plupart des témoignages sur cette époque passant par la tradition

orale, il faut d'abord écouter ceux qui pépétuent cette

tradition. Ils sont hélas bien peu nombreux maintenant...

Votre livre est-il disponible en

librairie ?

On peut acheter la version papier sur Manuscrit.com.

mais il se vend surtout maintenant sur

le Kindle d'Amazon en version numérique (moins de 1 euro)

http://www.amazon.fr/gp/product/B00JU6HEDG?*Version*=1&*entries*=0

Au fait, le personnage principal de votre roman

s’appelle Isabelle… Est-ce que cela a un

rapport avec Adjani ?

Pas du tout. C’est juste un prénom que j’aime

bien. Par contre, le personnage d’Isabelle qui a inspiré le récit, existe

réellement, et cette histoire est en grande partie une histoire vraie. C’est un

témoignage, un long travail d’enquête et de réflexion mené sur plusieurs

années, j’espère qu’il sera utile.

Merci pour cette interview, qui éclaire bien des

aspects de votre roman.l

Merci à vous d’avoir accepté de la diffuser. Je

pense qu’elle est indispensable pour bien comprendre le livre.

A bientôt.